한국 산악문학의 청춘스타가 지다

심산(<마운틴 오디세이>의 저자)

“마치 아무 일도 없다는 듯이 수북한 전문들을 모두 읽고는 일어나 커피포트로 걸어 들어가 커피를 따라서 왼손에 들고 어제 채 완성하지 못한 계약서를 끝내기 위해 타자기 앞에 앉았다. 그제서야 내 머리 속은 슬퍼할 여유를 찾았다는 듯이 가슴이 조금씩 저며 오기 시작했다. 그들이 죽었다. 그 사람 좋고, 항상 건들건들 걷던 건호 형과 인정 많던 동규가 죽다니...나는 그날 밤 밤새도록 술을 마시며 꺼이꺼이 울다가 날이 훤하게 밝아올 때쯤에야 지쳐서 잠이 들었다.”

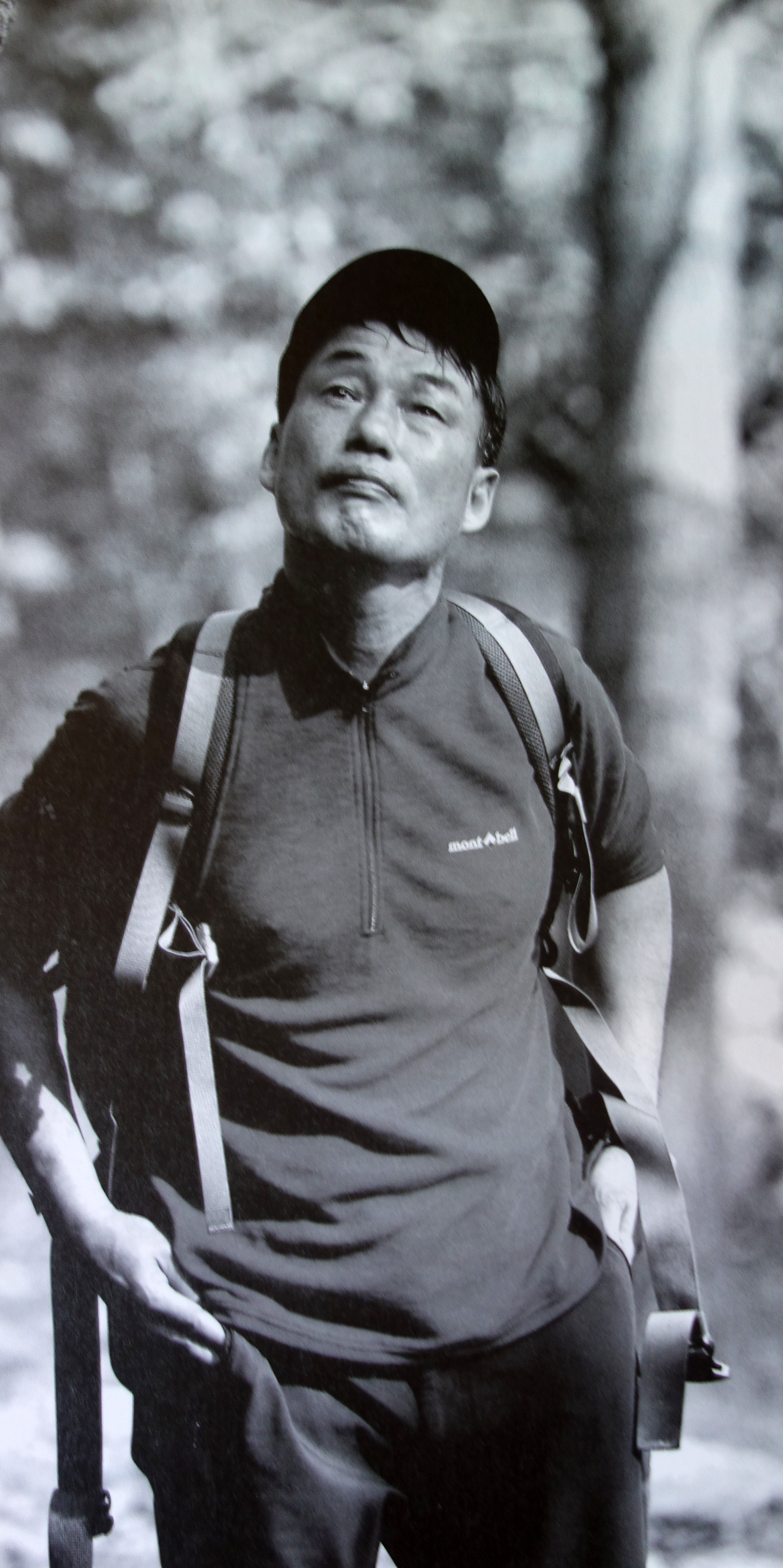

정광식(1956-2018)이 남긴 한국 산악문학 불후의 명저 [영광의 북벽]의 그 유명한 오프닝이다. 이 글을 처음 읽었을 때도 나는 울었다. 하지만 그것은 탁월한 산 선배의 놀라운 산행기를 읽었을 때 못난 산 후배가 의례 흘릴 수 있는 눈물에 불과했다. 하지만 지금 나는 다른 이유로 운다. 이 글을 쓴 광식이형이 죽은 것이다. “마치 아무 일도 없다는 듯이 주어진 하루의 일과를 정리하고 퇴근길에 산악계의 후배들을 만났다. 아무리 대화의 주제를 바꾸려 해도 끝에 가서는 언제나 동일한 추모의 건배사를 나눈다. 히말라야 산자락에서 눈을 감으신 광식이형을 위하여....형님, 극락왕생 하소서.”

광식이형이 죽었다. 아침에 그 소식을 트위터니 밴드를 통하여 접했을 때 나는 어안이 벙벙했었다. 명백한 사실이건만 도저히 받아들일 수가 없었다. 오늘 종일토록 만난 사람들도 대부분 산악계의 선후배들이었다. 우리 모두는 “마치 아무 일도 없다는 듯이” 코앞에 닥친 일들에 대하여 이야기를 하고 빙긋 웃으며 헤어졌다. 그리고 지금 이 순간, 각자의 단골술집에 저 홀로 쳐 박혀 남 몰래 눈물을 흘리고 있는 것이다. “아아, 광식이형, 이렇게 막 가버리면 어떡해요? 뒤에 남은 우리들은 어떻게 하라고.”

정광식이 죽었다. 지난 30여년 동안 자타가 공인하는 대한민국 산악문학 최고의 걸작 [영광의 북벽]을 쓴 정광식이 죽었다. 한국의 산악문학을 대표하는 ‘영원한 청춘의 별’이 스러진 것이다. 그러나 산악문학 따위야 개가 물어간다 해도 나는 관심이 없다. 지금 당장 내가 원하는 것은 광식이형의 그 온화한 눈웃음과 썰렁한 유머뿐이다. 형이 세상을 등진 오늘, 밤하늘에 별똥별이 진다. 저 별은 한국 산악문학 사상 가장 멋지고 유쾌했던 별이다. 오늘 밤은 나도 술을 마시며 꺼이꺼이 울다가 날이 훤하게 밝아올 때쯤이야 지쳐서 잠이 들 것이다.

월간 [사람과 산] 2018년 4월호