1999년작 [태양은 없다]를 다시 보다

2024년 3월 13일 재개봉을 자축하며

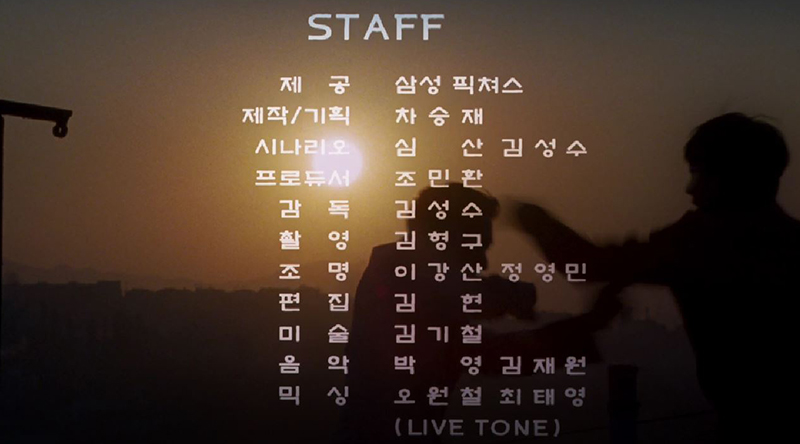

모처럼 봄볕이 따사로왔던 토요일 오후, 무려 25년 전에 만들어진 ‘추억 속의 옛영화’를 보러갔습니다. 1999년 1월 1일에 전국개봉에 돌입했던 [태양은 없다]입니다. 오늘 극장에서 의외로 많은 관객들이 찾아와 영화를 보는 내내 웃음을 터뜨리는 모습을 보고 매우 기뻤습니다. 위의 사진은 [태양은 없다] 오리지널 시나리오의 슈팅 스크립트 표지입니다. 역시 먼지가 뽀얗게 앉은 책꽂이의 한 귀퉁이에서 찾아냈습니다.

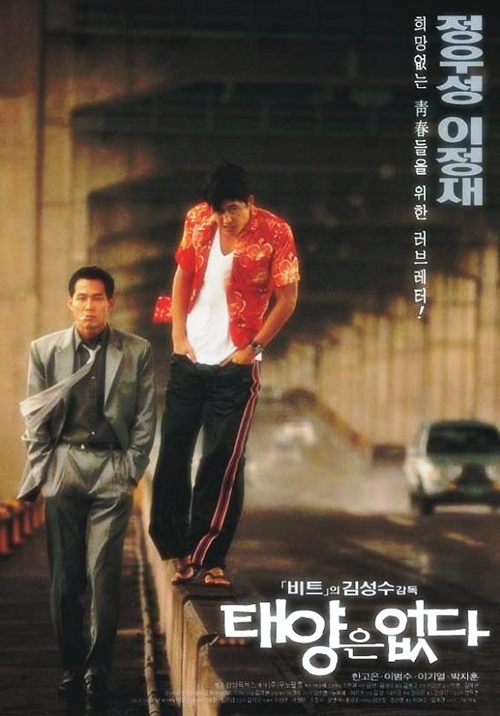

개봉 당시의 메인 포스터들 중의 하나입니다. 비바람이 부는 날 잠수대교를 걸어서 건너는 두 녀석의 뒷모습이 안쓰럽기도 하고 웃기기도 합니다. 추레닝 바지에 헐렁한 하와이안셔츠를 입은 도철(정우성)과 어울리지도 않게 아르마니 양복을 위아래로 쫙 빼입은 홍기(이정재). [비트]와 [태양은 없다]는 대충 얼버무려 ‘청춘영화’라고 분류되지만, 그 속을 들여다보면 장르가 사뭇 다릅니다. [비트]가 ‘누아르(Noir) 청춘영화의 시조’(김영진의 표현)라면, [태양은 없다]는 ‘쓰라리지만 달콤한 코미디(Bittersweet Comedy)’입니다.

개봉 당시 리플렛의 한 페이지를 들여다보다가 오랜만에 배를 잡고 웃었습니다. 김성수 감독이 저를 가리켜 몇 가지 코멘트를 했는데 “낙천적이고 그래서 절대로 세상에 무릎 꿇지 않을 것 같은 사람”? 뭐 여기에는 대체로 동의합니다. 그런데 “그는 홍기라는 인물 그 자체다”? 아니 성수야, 이게 무슨 명예훼손죄로 고발당해도 할 말이 없을 것 같은 유언비어냐? 내가 비록 이 시기에 포커나 고스톱이나 당구를 쳐서 네 돈을 좀 따먹기는 했다만, 그래도 내가 ‘홍기라는 인물 그 자체’라니 이건 좀 너무한 거 아니냐?(ㅎㅎㅎ)

[비트] 촬영이 막바지에 이르렀을 때입니다. 촬영현장의 김성수 감독이 위의 사진과 같은 그림을 쓱쓱 그려 툭 내밀었습니다(그는 그림을 매우 잘 그립니다). 이게 뭐냐고 묻는 스태프와 캐스트들에게 김성수는 말합니다. “우리 다음 영화야. 권투선순데 권투를 졸라 못해서 맨날 다운되는 놈 이야기.” [태양은 없다]는 이 한컷에서 시작되었습니다. 그때부터 캐릭터를 만들고 플롯을 짜야했습니다. 그리고 그 과정은 너무도 즐거웠습니다(위의 사진부터 아래에 나오는 스틸컷들은 [태양은 없다] 블루레이판에서 캡처한 것이어서 양옆과 위아래가 조금씩 잘려있습니다. 실제의 화면 사이즈와 다르다는 것을 염두에 두시기 바랍니다).

[비트]가 ‘열아홉살의 풍경’을 다룬다면, [태양은 없다]는 ‘스물다섯살의 풍경’을 다룹니다. 제가 생각하는 스물다섯살은 이런 나이입니다. 하고 싶은 것은 많은데 뭘 해야 될지 모르는 나이, 재능이나 조건 따위는 아랑곳하지 않고 그저 막무가내로 지르는 나이, 무작정 세상을 향해 덤벼들지만 세상으로부터 너무 많이 얻어터져 펀치드렁크가 되는 나이, 결론적으로 뭘 해도 안되는 나이. 그래서 [태양은 없다]의 키컨셉씬들은 위의 장면들입니다. 스물다섯살의 풍경치고는 너무 비참한가요?

우리는 이 비참한 이야기를 최대한 유쾌하게 풀어내고 싶었습니다. 그래서 택한 장르가 ‘Bittersweet Comedy’입니다. 당대 최고의 청춘스타 두 명을 하나의 프레임 안에 잡는 것은 매우 즐거운 일이었습니다. [비트]가 장르(누아르)의 법칙 그대로 어깨에 후까시를 잔뜩 준 영화였다면, [태양은 없다]는 어깨에서 완전히 힘을 빼고 즐겁고 편안하게 찍은 영화였습니다. 정우성과 이정재, 두 배우는 모두 우리와 뜻을 같이하여 즐겁게 웃으며 기꺼이 망가져(!)주었습니다. 특히 이정재는 이 영화로 청룡영화제 남우주연상을 수상하는 쾌거를 이룹니다.

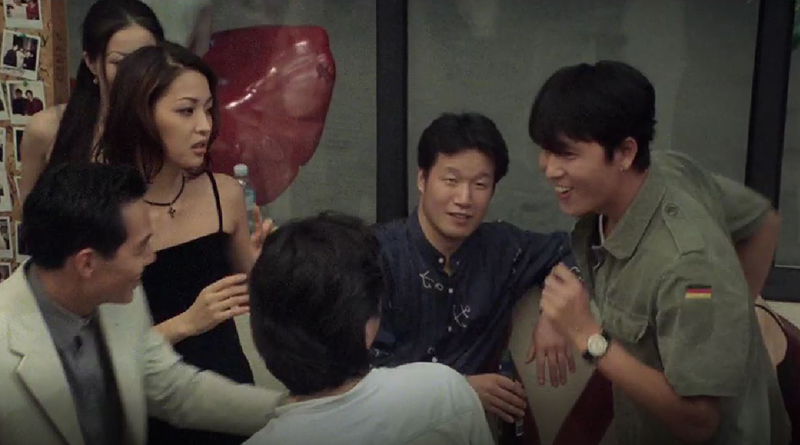

[태양은 없다]는 아마도 한국영화 역사상 “만드는 과정이 가장 행복했던” 작품이었을 겁니다(순전히 저의 주관적인 판단입니다). 우리는 상업영화의 틀 내에서, 자본의 논리와 흥행의 압박으로부터 완전히 자유로운 상태로, 그야말로 “해보고 싶은 거 다 해”보며 이 작품을 만들었습니다. 스토리보다는 스타일에 더 집중하여 ‘온갖 영화적 실험’을 다 시도해 보았습니다. 이 모든 것이 다 [비트]의 흥행 덕분이니 그저 감사할 따름입니다. 우리의 이 즐거운 촬영현장에 찾아와 기꺼이 카메오로 출연해준 감독들도 많습니다. 누가 누군지 아시겠어요?

김성수 감독이 [아수라](2016년)를 찍을 때의 일입니다. 그를 만나러 사나이픽처스에 갔다가 믿기 어려운 사실을 알게 되었습니다. 박훈정 감독의 [신세계](2013년)을 통하여 “갑자기 혜성처럼 등장”한(것처럼 보이는) 배우 박성웅(그래서 제가 홀딱 반한)이 사실은 [태양은 없다]에 출연한 적이 있다는 겁니다. 저는 도무지 기억이 안나 그럴 리가 없다면서 집에 돌아와 [태양은 없다]를 다시 보았습니다. 그런데 사실이더군요. 배역 이름도 없이 그저 ‘병국 패거리’들 중의 한명이었고, 당연히 대사가 한 줄도 없었습니다. 배우 박성웅이 고통스럽게 통과해 왔을 그 기나긴 무명과 인내의 세월에 뒤늦게나마 경의를 표합니다.

이 영화의 원래 제목은 [펀치드렁크]였습니다. 펀치드렁크(Punchdrunk)란 너무 얻어맞아 정신이 몽롱해진 상태를 뜻합니다. 스물다섯살을 잘 표현하는 단어라고 생각합니다. 그 이후 우여곡절 끝에 제목을 [태양은 없다]로 바꾸었습니다. 촬영감독 김형구는 남대문시장의 그릇가게들을 모두 뒤져 표면이 울퉁불퉁한 유리그릇을 찾아낸 다음, 그것을 렌즈에 맞춰 잘라내어 ‘펀치드렁크 필터’라는 독창적인 촬영도구를 만들었습니다. [태양은 없다]에는 이 필터를 장착한 상태로 촬영한 장면들이 여럿 나옵니다. 저와 김성수 감독은 이 작품으로 1999년의 백상예술대상 시나리오상을 수상하였습니다.

“야 내가 뭐 갈 데가 없어서 여기 있는 줄 알아? 내가 아는 여자애들 집에 가서 일주일씩만 부벼대도 20세기는 그냥 지나가.”(홍기) “그럼 가.”(도철) “뭐?”(홍기) “그럼 글루 가라고.”(도철) “야...그건 인생막장에나 하는 짓이지. 내가 지금 인생막장이냐?”(홍기) 제가 좋아하는 대사입니다.

실력도 없을뿐더러 펀치드렁크 증세에마저 시달리던 도철은 권투시합 도중 아예 가드를 내리고 제멋대로 씨부립니다. “야, 더 까봐. 맞으니까 졸라 좋다, 씨발! 더 까보라고, 더 까!” 저는 이것이 스물다섯살의 대사라고 생각합니다. 그래서 이 대사가 [태양은 없다]의 ‘키컨셉다이얼로그(Key Concept Dialogue)’입니다.

[태양은 없다]의 저 유명한 ‘권투시합 몽타쥬’의 마지막 장면입니다. 도철은 TKO패를 당하고 홍기는 사고(사채업자 병국을 가격)를 친 뒤 라커룸에서 다시 만납니다. 도철이 고개를 숙이고 어깨를 들썩이며 흐득흐득 웁니다. “나 이길 수 있었어...홍기야 나 씨발...나 진짜 이길 수 있었는데....” 이 대사를 쓸 때 저도 많이 울었습니다.

개봉 당시 티저포스터들 중의 하나입니다. 메인카피가 보이시나요? 희망 없는 청춘들을 위한 러브레터! 아니 이렇게 아무 희망도 가질 수 없게 만들어 놓고 무슨 놈의 러브레터 타령이냐고요? [태양은 없다]의 영어제목은 [The City of Rising Sun]입니다. 태양이 떠오르는 도시. 한국어 영화제목에는 태양이 없는데, 정작 실제의 영화에서는 태양이 두 번이나 떠오릅니다. 보석상을 털다가 도망쳐서 도착한 동해의 하조대, 미미의 옥탑방 밖에서 벌벌 떨며 맞이한 새벽의 라스트.

뭘해도 안되는 나이. 스물다섯살 때에도 태양은 매일 떠오릅니다. 어쩌면 우리는 그 이야기를 하고 싶었던 것 같습니다. 멍청한 뻘짓에 박수를 쳐주고 싶지는 않습니다. 근거 없는 희망을 부추기는 선전선동을 하고 싶지도 않았습니다. 그저 얘들아 너무 힘들지? 그래도 태양은 떠오른단다...그런 이야기를 웃으면서 해주고 싶었습니다. 우리를 포함하여 스물다섯살의 청춘을 통과해온 모든 이들에게, 그리고 이제 스물다섯살을 통과해야할 모든 청춘들에게.

그리고...[비트]에 이어 [태양은 없다]에서도 심산의 지포라이터 사랑은 계속됩니다. 지포라이터는 홍기의 주요 소품입니다. 아, 그러고 보니 제가 도철이보다는 홍기를 더 좋아했나?ㅎㅎㅎ